ロシア ワールドカップ

1回戦からいいものを観せてもらえました。スペイン対ポルトガルの激戦。 一方で、オリンピックと並び、放映権収入やオフィシャルスポンサーの絡みで、メディアの課題もいろいろです。

1回戦からいいものを観せてもらえました。スペイン対ポルトガルの激戦。 一方で、オリンピックと並び、放映権収入やオフィシャルスポンサーの絡みで、メディアの課題もいろいろです。

【追記】 アディショナルタイムのドイツとブラジルの得点も、1回戦のハイライトでした。

1回戦からいいものを観せてもらえました。スペイン対ポルトガルの激戦。 一方で、オリンピックと並び、放映権収入やオフィシャルスポンサーの絡みで、メディアの課題もいろいろです。

1回戦からいいものを観せてもらえました。スペイン対ポルトガルの激戦。 一方で、オリンピックと並び、放映権収入やオフィシャルスポンサーの絡みで、メディアの課題もいろいろです。

【追記】 アディショナルタイムのドイツとブラジルの得点も、1回戦のハイライトでした。

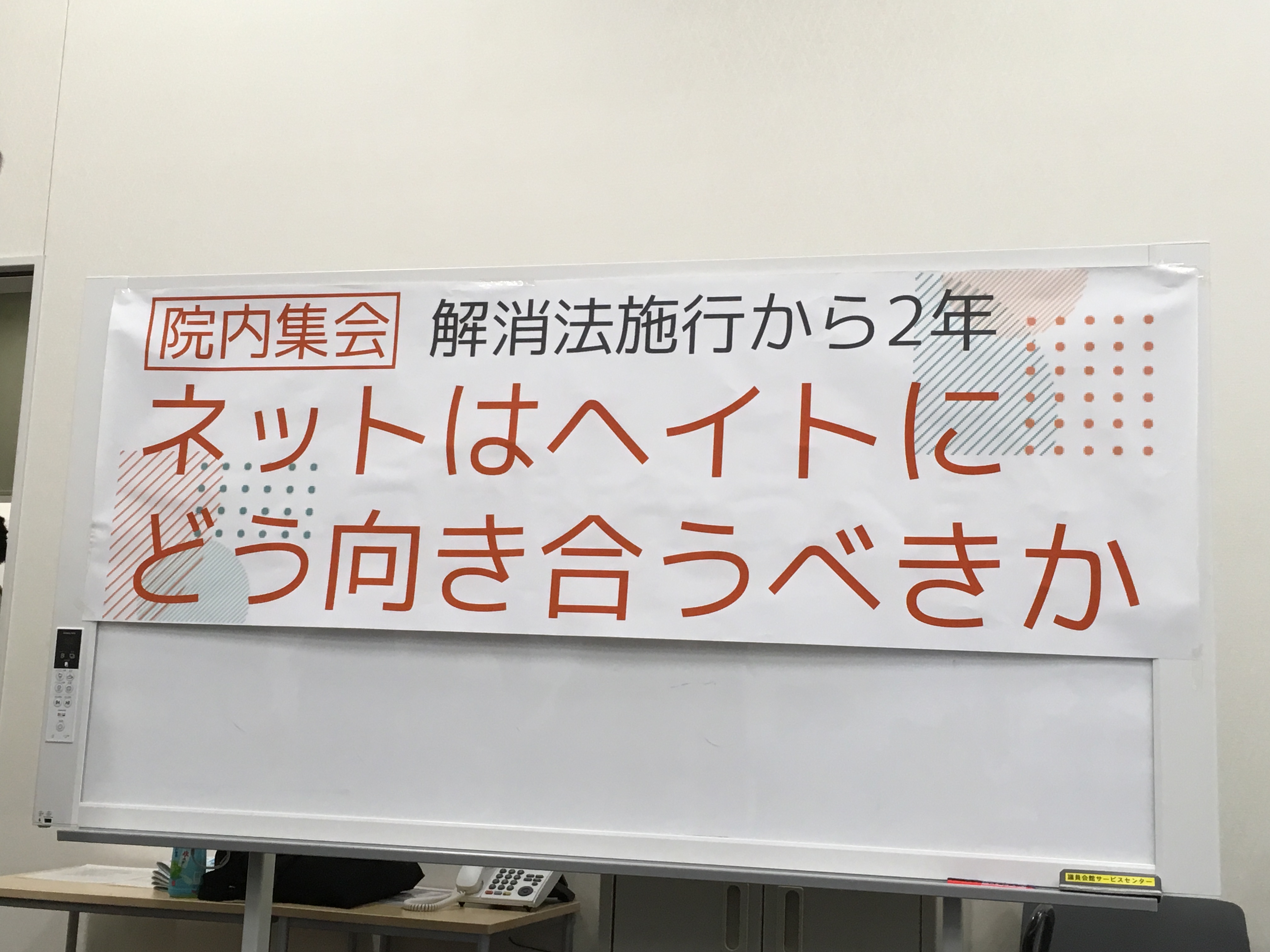

ヘイトスピーチ規制法ができて2年。表立ったヘイトデモはあまりニュースにならなくなりましたが、いまだヘイト言動は収まっていません。とりわけ、ネット上のヘイトをどのようになくしていくのか、厳しい対応が迫られています。事前規制や刑事罰規制には反対の立場ですが、やれることから実行していくしかありません。

ヘイトスピーチ規制法ができて2年。表立ったヘイトデモはあまりニュースにならなくなりましたが、いまだヘイト言動は収まっていません。とりわけ、ネット上のヘイトをどのようになくしていくのか、厳しい対応が迫られています。事前規制や刑事罰規制には反対の立場ですが、やれることから実行していくしかありません。

写真は参議院議員会館で開催された関連イベント。ゼミ生と一緒に勉強してきました。夕方のNHKニュースで一参加者として映ったようです。

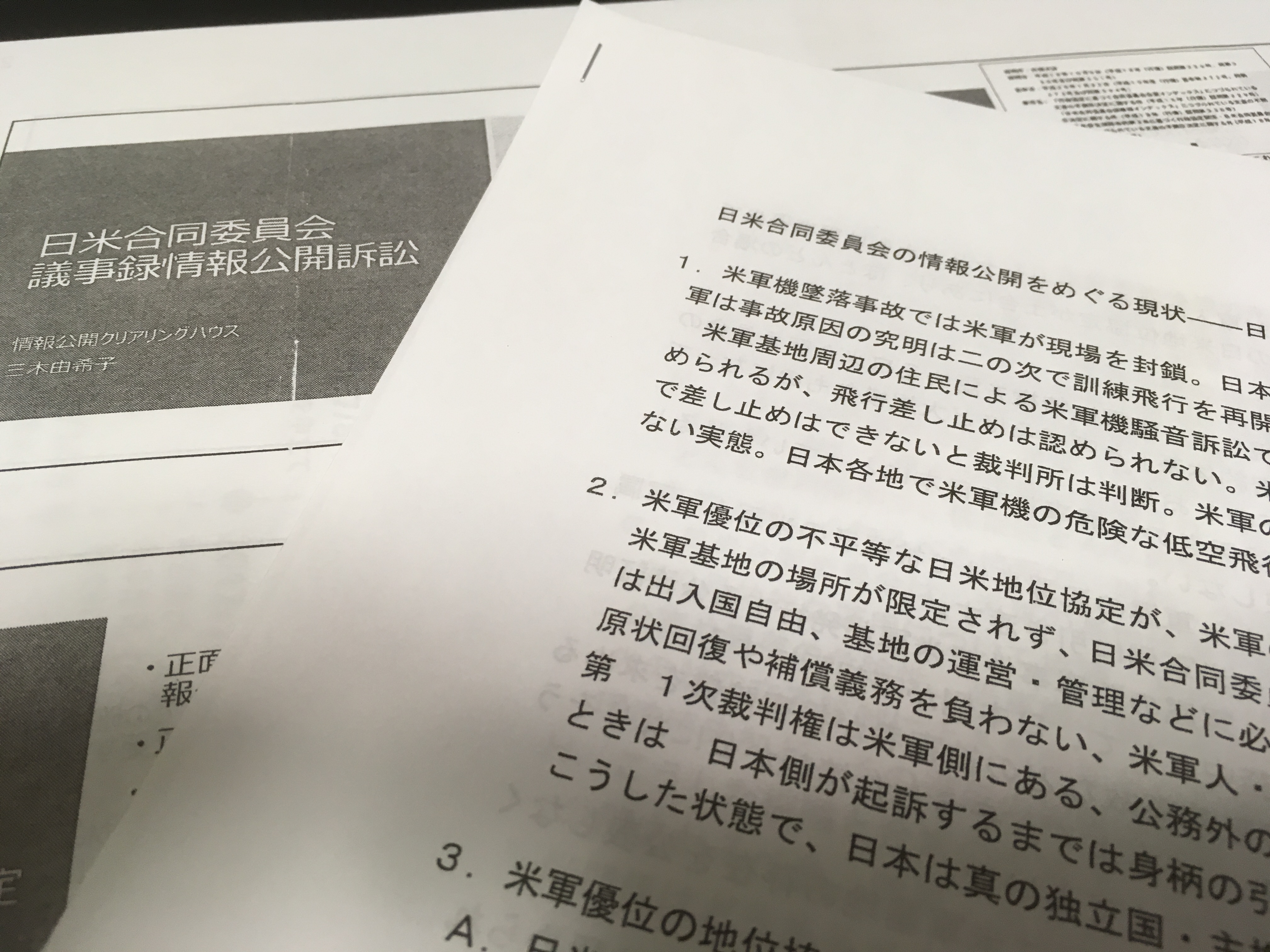

情報公開クリアリングハウスの総会記念講演で、日米合同委員会が取り上げられました。ちょうど、一昨日の「沖縄と憲法」の講演会でもふれられた、現在の日本における「米軍統治」の仕組みの一つです。話者は、この問題を追っているフリージャーナリストの吉田敏弘さんと、クリアリングハウス理事長の三木由希子さんでした。三木さんは専修大学でアーカイブスの講義を担当していただいています。