オシム

イビチャ・オシムに会ってきました。民族融合の思いを込めた墓地の場所とされています。馴染みのスタジアム前は<オシム通り>になっていました。

スプリトとスタジアムも訪れました。ここでも、旧ユーゴの名残が色々見られます。街中は、あのユニフォームがいっぱい。

イビチャ・オシムに会ってきました。民族融合の思いを込めた墓地の場所とされています。馴染みのスタジアム前は<オシム通り>になっていました。

スプリトとスタジアムも訪れました。ここでも、旧ユーゴの名残が色々見られます。街中は、あのユニフォームがいっぱい。

クロアチアの三大紙は、「イブニングペーパー」「モーニングペーパー」「24時」で、みな朝刊です(写真とは違う・・)。

日程の最後は、ガマフヤーの具志堅さん、対馬丸資料館館長の平良さんのお話でとても心に響くものでした。ちょうど、5日間の経験を改めて思い起こす機会にもなりました。沖縄テレビのスタジオにもお邪魔し、この間の学修の様子はニュースでも放映されました。

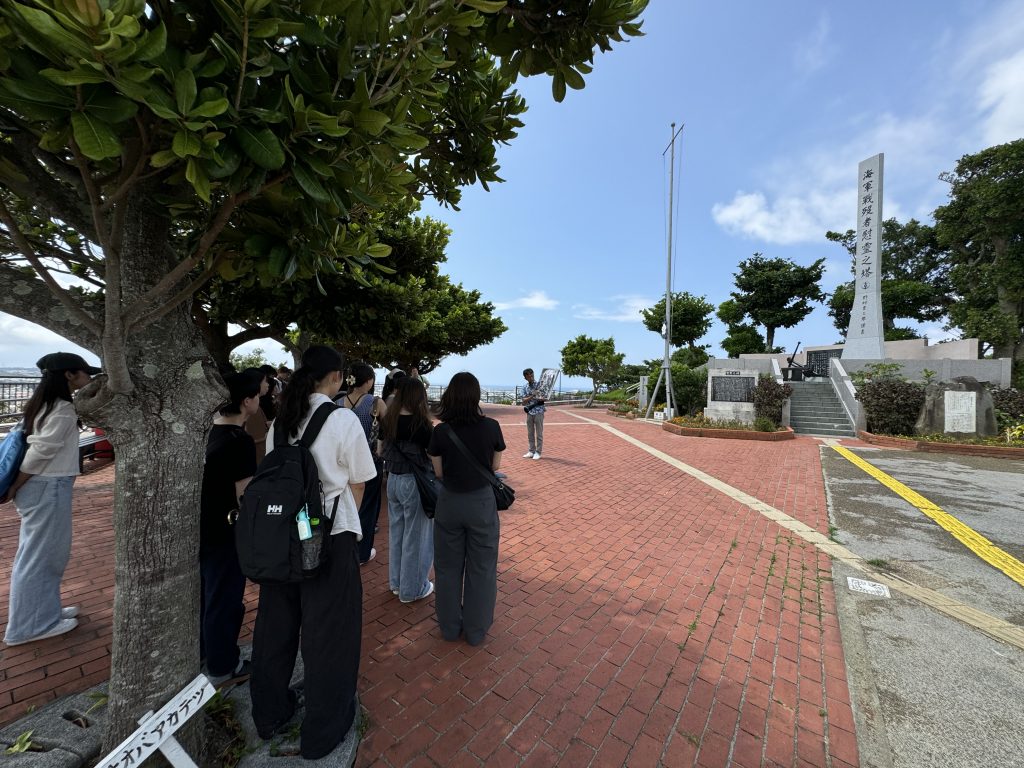

今日は沖縄戦を考える日です。南風原文化センター・陸軍病院壕、ひめゆり資料館を回り、海軍司令部壕にも寄りました。

今日は一日、基地学習です。普天間の視察では司令官の説明ののちオスプレイにも。その後は辺野古の抗議活動の現場に。帰りには嘉手納にもよりました。